「勉強についていけない」と悩む新人理学療法士のあなたへ。

その悩みは、あなたの能力や努力が足りないからではありません。

それは、学校の「勉強」と臨床の「勉強」の“質”が根本的に違うからであり、その「学び方の優先順位」 をまだ知らないだけです。

学校で習った知識と、目の前の患者さんがうまく結びつかない…

何から勉強すればいいか、優先順位が分からない…

これらの悩みは、かつての私自身が通ってきた道です。

私が指導する新人たちも、毎年必ず同じ壁にぶつかっています。

この記事は、多くの新人を指導してきた指導経験に基づき、「臨床現場で本当に役立つ、最短の学習ロードマップ」を具体的に指導します。

単なる勉強法の紹介でははなく、「ついていけない」というあなたの不安が消え、自信を持って患者さんに向き合える「次の一歩」が明確になります。

- 新人PTが「勉強についていけない」と感じる本当の原因

- 臨床で「独り立ち」するための最短学習ロードマップ(3ステップ)

- 多忙な新人が「勉強の時間がない」を克服する、具体的な時間のつくり方

- 勉強のモチベーションが維持できない時の、マインドセット

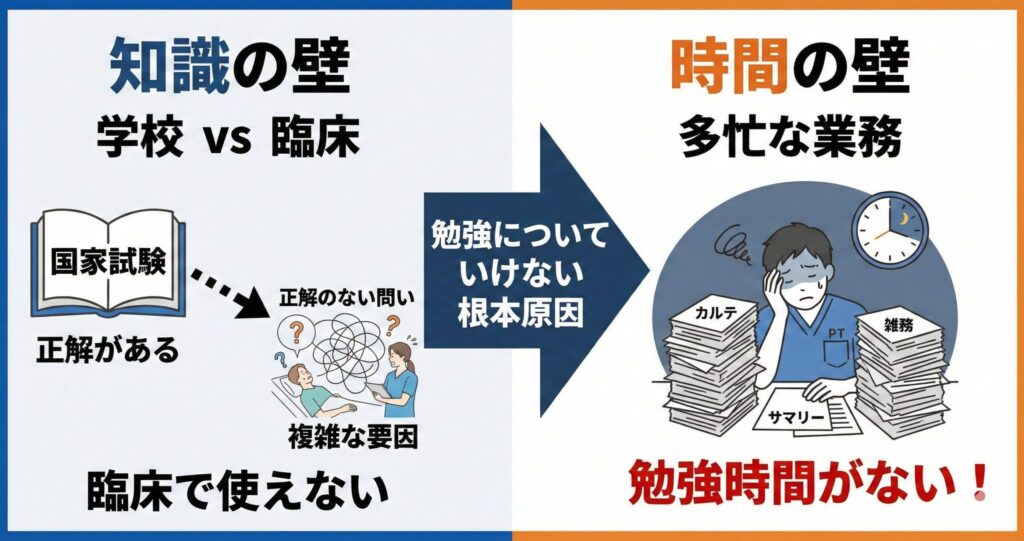

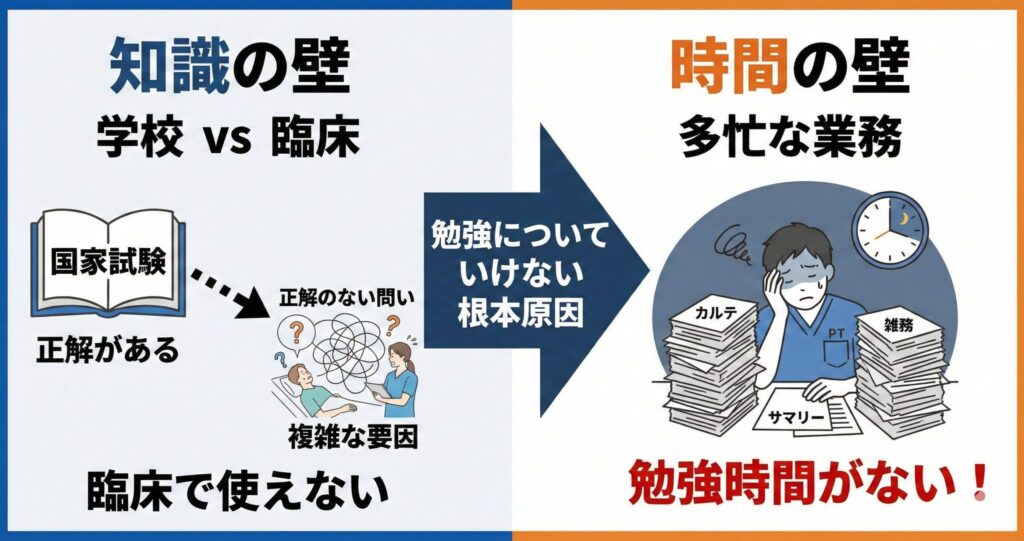

なぜ新人理学療法士は「勉強についていけない」のか? 2つの根本原因を解説

あなたが「ついていけない」と感じる原因は、大きく分けてこの2つの「壁」のどちらか(あるいは両方)です。

この2つの壁は、根性や努力だけで乗り越えられるものではありません。

まずは「壁の正体」を正確に理解することから始めましょう。

原因1:「知識の壁」 学校の勉強が臨床で“使えない”という悩み

新人PTが最初にぶつかる、最大の壁です。

学校での勉強は、「解剖学」「生理学」といった科目ごとの勉強であり、「国家試験」という明確な“正解”がある勉強でした。

しかし、臨床現場(病院)で求められるのは、その逆です。

目の前の患者さんは、「解剖学の問題」や「運動学の問題」を抱えているわけではありません。

学校の勉強が臨床で使えないのは、様々な要因が複雑に絡み合った「正解のない問い」を解かなければいけないからです。

画像のように、思考を転換させましょう

原因2:時間の「壁」 日々の業務で“勉強の時間がない”という焦り

第二の壁は、物理的な「時間」の問題です。

カルテ入力、サマリー(申し送り)の作成、カンファレンスの準備、そして日々の雑務…。

新人時代は、これらをこなすだけでも精一杯です。

勉強しないと、という焦りだけが募るけど、疲れて寝てしまう…

この状態が続くと、「勉強できない自分はダメだ」という自己嫌悪に陥りがちです。

時間の「壁」問題の本質は、「効率化」と「優先順位付け」の技術です。

新人が陥りがちなのは、「完璧主義」の罠です。

(例:カルテやサマリーに、必要以上に時間をかけすぎてしまう)

この「時間の壁」をどう乗り越えるか。

その具体的なテクニックは、後半の「時間捻出術」の章で詳しく解説します。

「新人PTは時間がなくて当たり前。だからこそ“戦略”が必要だ」と認識してください。

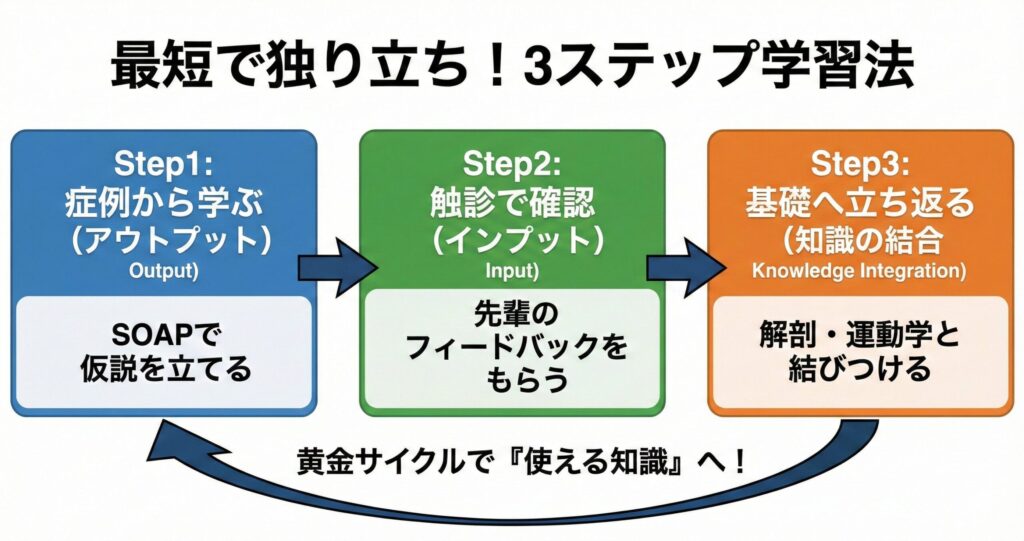

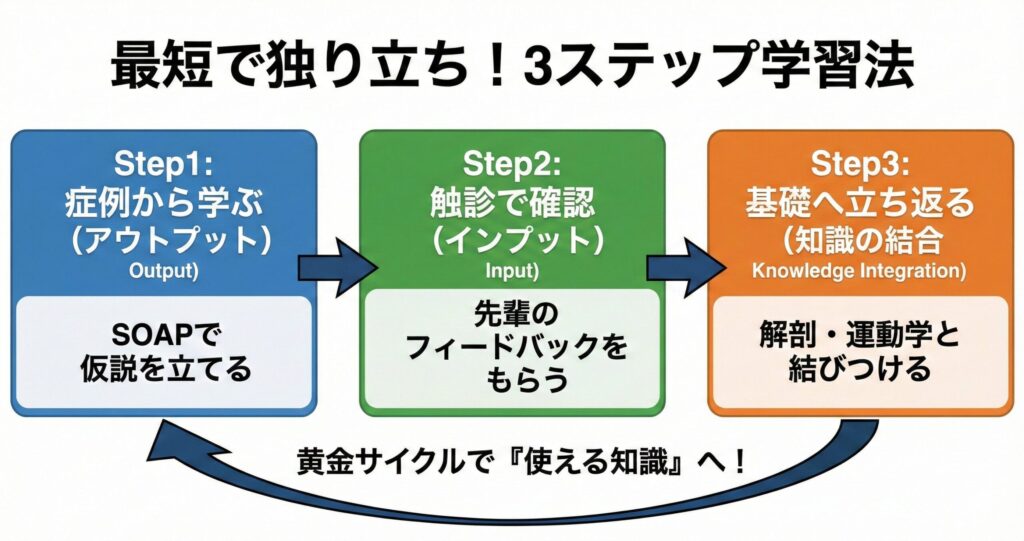

新人理学療法士が「勉強についていけない」を克服する“3ステップ学習法”

「知識の壁」と「時間の壁」。

この2つを同時に乗り越える、最も効率的で実践的な学習法をお伝えします。

結論からいうと、 新人の勉強は「本」からではなく、「症例(目の前の患者さん)」から始めてください 。

これが、多くの新人を指導してきた中で、最も早く「独り立ち」するPTに共通する学習法です。

Step1:症例(患者)から学ぶ

何から勉強すればいいか分からない、という悩みへの最適解がこれです。

- なぜ「本」からではなく「症例」から学ぶべきか?

-

多くの新人が、不安から分厚い「解剖学」や「運動学」の教科書を1ページ目から読み返そうとして、挫折します。

それは、学校の「体系的な勉強」のクセが抜けていないからです。

臨床で求められるのは「仮説検証型」の勉強です。

- 本から入る勉強(NG):

-

- 時間がかかりすぎる。

- 臨床と結びつきにくく、記憶に定着しない。

- 症例から入る勉強(OK):

-

- 「なぜ?」という目的が明確なため、学習効率が圧倒的に高い。

- 学んだ知識が「使える武器」として即、臨床に活きる。

具体的な実践方法はありますか?

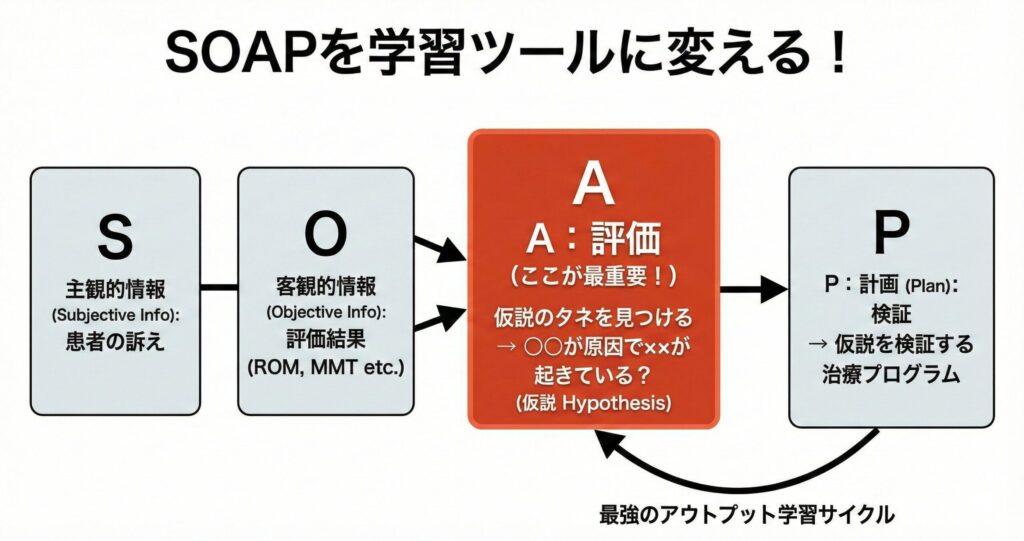

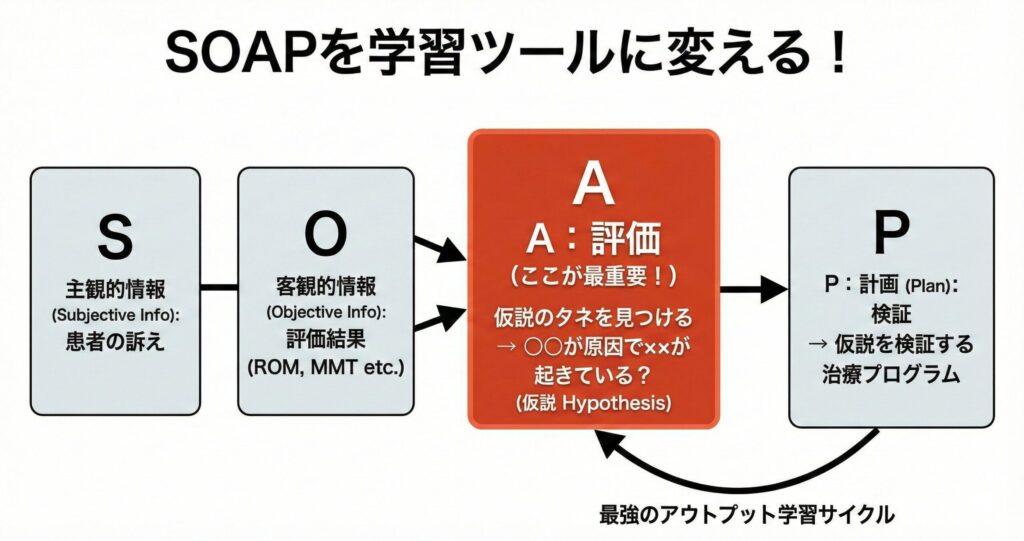

「症例から学ぶ」とは、具体的には「SOAPを自己学習ツールとして使う」ことです。

SOAPを単なる「業務記録」で終わらせてはいけません。

- S(Subjective / 主観的情報):

- 患者さんの「訴え」から、「何に一番困っているのか?」という最大のニーズ(=勉強のゴール)を明確にします。

- O(Objective / 客観的情報):

- 評価結果(ROMやMMTなど)。ここで「なぜこの可動域制限が起きている?」という「仮説」のタネを見つけます。

- A(Assessment / 評価):

- ここが最重要。 Oで見つけた「仮説のタネ」を、あなたの知識(解剖学・運動学)と結びつけ、「〇〇が原因で、××が起きている」という仮説を立てます。

- P(Plan / 計画):

- その仮説を「検証」するための治療プログラムを立てます。

この「A(仮説)」→「P(検証)」のサイクルこそが、新人PTにとって最強のアウトプット学習です。

Step2:「触診のコツ」を先輩から盗む(インプット)

Step1の「O(客観的評価)」の質を担保するのが「触診」です。

触診は、評価の土台です。

これが曖昧だと、Step1の「仮説(A)」そのものが間違ってしまいます。

こればかりは独学では絶対に上達しません。

先輩に質問するのって、緊張しちゃうんですが⋯

「忙しそう」と遠慮して質問に来ない新人よりも、「1分だけください」と具体的に質問に来る新人の方が、100倍伸びます。

- 悪い質問(NG):

-

- 「触診が分からないので、教えてください」(←漠然としすぎている)

- 良い質問(OK):

-

- 「〇〇筋の走行を、AとBの2パターンで考えたのですが、どちらの認識が近いですか?」

- 「今、〇〇(骨指標)を触っているつもりですが、この位置で合っていますか?」

Step3:「基礎(解剖学・運動学)」に立ち返り、臨床と知識を“結びつける”

「仮説(A)」を立てる時、必ず「知識不足」に直面した瞬間こそ、あなたが「本(基礎)」に戻る絶好のタイミングです。

(例)「この患者さんの歩行が不安定なのは、なぜ?」

→ Step1(仮説):中殿筋がうまく機能していない?

→ Step3(基礎):ここで初めて「解剖学の教科書」を開き、中殿筋の「起始・停止・走行・作用」を再確認する。

→ (気づき):「なるほど、この走行だから、このタイミングで機能しないと歩行が不安定になるのか!」

「勉強の時間がない」新人PTのための時間のつくり方

「勉強の時間がない」という新人PTの焦りは、痛いほど理解できます。

「知識の壁」を越えようにも、そのための「時間」がなければ、どうしようもありません。

ですが、時間は「作る」ものです。

以下の3つの鉄則で「時間」を作り出す工夫してみてください。

鉄則1:「やらないこと」を決める(ダラダラ残業をしない)

新人PTが最も時間を浪費するのは、「完璧なカルテ」や「完璧なサマリー」を目指してしまうことです。

私が指導する新人の中にも、先輩に見せるサマリーの『てにをは』を30分も悩んでいたり、すでに評価が終わっているのに、カルテ入力の『書き方』で延々と残業したりする人がいます。

カルテは『伝わること』が最低限の目的であり、芸術作品ではありません。

『8割の完成度で、まず先輩のチェックを受ける』『◯時以降はカルテ作業をしない』

など、自分ルールを決めて“やらないこと”を明確にすべきです。

鉄則2:「朝活」をルーティン化する(30分でOK)

疲労困憊の「夜」の1時間より、頭がクリアな「朝」の30分の方が、勉強の効率は3倍高いです。

日々の業務に左右されない「朝」こそ、唯一確保できる「貴重な時間」です。

早起きは苦手と思うかもしれませんが、目的(=今日の臨床で昨日学んだことを試す機会)があれば、不思議と起きられるようになります。

鉄則3:効率化ツールに課金する(時間をお金で買う)

「勉強の時間がない」を解決する最後の手段は、「時間をお金で買う」という発想です。

私も効率化のためにはツールに課金します

時間は誰に対しても平等であり、有限です。勉強を効率良くするためには、惜しみなく課金しましょう。

- 臨床知識の体系化に(リハノメ / リハデミー)

- 勉強の「質」と「効率」を最大化するなら、動画学習サービスが最強です。

- 勉強アプリは通勤時間や休憩中、スマホ一つで体系的な臨床知識を学べるのは、本での学習にはない圧倒的なメリットです。

- 学習のモチベーション維持に(スタディプラス)

- これを使うと、あなたの「努力」がグラフになり、「これだけ頑張った」という自信に繋がります。

Q&A

学習法と時間術を指導しても、「モチベーションが続かない」という悩みを抱える人が多くいます。

モチベーションの維持は、新人PTにとって永遠の課題です。

他にも様々なよくある悩みについて回答していきます。

- 同期と比較してしまい、焦ります…

-

無意味なので、今すぐやめてください。

同期は「仲間」であって、「比較対象」ではありません。 成長速度は人それぞれ、得意分野も違います。大事なのは「昨日の自分」より一歩でも成長しているかどうか、それだけです。

比較するなら、「あいつ、あの手技を覚えたのか。じゃあ俺は、この評価を完璧にしよう」というように、お互いを高め合う「健全な競争」としてのみ、比較してください。

- 勉強会に行くべき? 行きたくない…

-

目的がないなら、行かなくていいです。

「勉強会に参加すること」=「勉強している」ではありません。 インプット(勉強会)は、アウトプット(臨床で使う)して初めて「勉強」になります。

「明日、〇〇さんのために絶対この技術を盗むぞ」と決めて参加するほうが、普通に参加するより100倍価値があります。

- 勉強の「やる気」がどうしても出ません…

-

「やる気」は行動の「結果」、後からついてくるものです。

「やる気が出たら勉強しよう」では、一生勉強できません。 逆です。「勉強(行動)するから、やる気が出る」のです。

まとめ

「勉強についていけない」と悩む新人PTの皆さん。

この記事で、私が伝えたかった「本質」を、最後にもう一度繰り返します。

勉強は「本」からではなく、「目の前の患者さん」から始めてください。

- Step1: 症例(SOAP)で「仮説」を立てる。

- Step2: 触診で「事実」を集め、フィードバックをもらう。

- Step3: 仮説と事実を「基礎(本)」で結びつける。

あなたが今日学んだ「知識」と「技術」は、明日の患者さんのQOLを向上させ、そして何より「患者さんの安全を守る」ためのものです。

この「3ステップ学習法」を実践すれば、あなたの臨床は必ず変わります。

まずは、明日担当する患者さんについて「なぜ?」を一つだけ見つけることから、その「次の一歩」を踏み出してみませんか。

コメント